A Reprodução do Pop: o Ciclo de uma Indústria Voltada ao Lucro e à Homogeneização Cultural

- Loop

- 5 de mai. de 2025

- 11 min de leitura

Gabriela Myller Alves

Iasmim Fernanda Teixeira

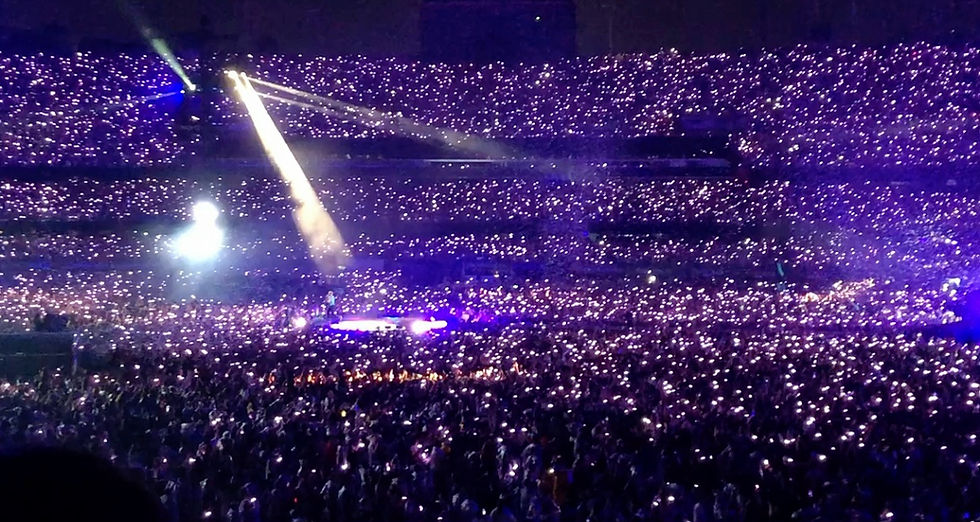

O termo “pop”, no contexto musical, é uma abreviação de “popular” e refere-se a um gênero que visa atingir o maior número possível de ouvintes, por meio de estruturas sonoras acessíveis, repetições melódicas e letras de fácil assimilação. Sua principal característica reside na capacidade de adaptação às tendências de cada época, sendo moldado por interesses comerciais e pelo apelo midiático. Na contemporaneidade, a música pop configura-se simultaneamente como um fenômeno cultural e mercadológico: cultural, por se infiltrar no cotidiano das pessoas, influenciando comportamentos, estilos e formas de sociabilidade; mercadológico, porque é concebida, em grande parte, para ser reproduzida em larga escala e gerar altos índices de consumo e lucro.

Com isso, culmina-se em uma sociedade guiada por tendências que não são espontâneas, mas moldadas por uma indução previamente estruturada por um poder maior: a indústria. Os responsáveis pelas decisões no topo dessa cadeia - os “chefes” da indústria - ao moldarem a percepção pública sobre o que deve ser consumido, acabam por manipular o comportamento coletivo e, de certa forma, empobrecem a experiência cultural dos consumidores, deixando-os à mercê de suas vontades. Essa indução não se dá de maneira explícita, mas opera por meio de estratégias sutis de persuasão, como a repetição exaustiva de conteúdos, a imposição de padrões estéticos e o uso de algoritmos que reforçam bolhas de consumo.

Pop e a reafirmação da indústria

Em um mundo globalizado e altamente conectado, onde o acesso a conteúdos é imediato, o que aparenta ser escolha individual frequentemente corresponde a direcionamentos impostos por interesses econômicos. A cultura, especialmente a musical, passa a ser formatada por essa lógica de mercado, o que compromete seu potencial criativo e crítico. Dessa forma, o consumo cultural torna-se cada vez mais passivo e previsível, legitimando uma padronização que favorece apenas a indústria. Justifica-se, assim, a necessidade de investigar de que maneira essas dinâmicas moldam o gosto coletivo e afetam a autonomia cultural do público.

A produção orientada por demandas de mercado reforça a lógica da padronização estética e da homogeneização dos gostos, revelando um processo de esvaziamento da diversidade cultural em favor da eficiência comercial. Esses aspectos se aproximam do conceito de indústria cultural, desenvolvido por Horkheimer e Adorno (1985), que denunciam a transformação da cultura em mercadoria e a consequente perda de seu potencial crítico. Diante disso, este artigo tem como objetivo analisar como o gênero pop, enquanto produto dessa lógica industrial, influencia as preferências de consumo e molda o gosto coletivo. Para tanto, adota-se como metodologia a análise de materiais audiovisuais, textos acadêmicos e reportagens atuais, articulando esses conteúdos com os pressupostos teóricos da Escola de Frankfurt.

A Escola de Frankfurt foi formada no início do século XX na Alemanha, reunindo pensadores interessados em compreender criticamente os fenômenos sociais, culturais e econômicos do capitalismo avançado. Seu diferencial está na formulação da chamada Teoria Crítica, que se opõe à Teoria Tradicional por meio de uma abordagem dialética, reflexiva e engajada com a transformação social. Essa teoria propõe instrumentos analíticos para investigar as relações de dominação, os mecanismos de reprodução de poder e as possibilidades de emancipação dos sujeitos. No campo da cultura, autores como Adorno e Horkheimer denunciaram o papel dos meios de comunicação de massa na consolidação de uma consciência passiva e conformista, especialmente através da noção de indústria cultural (FFLCH-USP, 2022).

O conceito de indústria cultural proclamado por esses autores refere-se à transformação da cultura em mercadoria, submetida às mesmas leis de produção e consumo do sistema capitalista. Neste contexto, produtos culturais - como músicas, filmes, programas de TV e outros bens simbólicos - passam a ser fabricados em série, com estruturas repetitivas, conteúdos previsíveis e estética padronizada, visando ao lucro e não à expressão autêntica ou crítica. A padronização torna-se um mecanismo central dessa lógica, pois garante que os produtos culturais sejam facilmente assimiláveis por um público amplo e, assim, comercialmente viáveis. Com isso, o papel ativo do consumidor é reduzido, e ele se torna um sujeito passivo, condicionado a aceitar aquilo que lhe é oferecido como entretenimento, sem espaço para reflexão ou contestação. Segundo a EPSJV/Fiocruz (2022), a indústria cultural “promove a alienação, retirando da cultura sua potência crítica e tornando os indivíduos conformados com as estruturas de dominação social vigentes”.

Na contemporaneidade, a lógica descrita por Adorno e Horkheimer manifesta-se com nitidez na produção e circulação da música pop. A padronização estética, a repetição temática e a previsibilidade das estruturas musicais são intensificadas pelas dinâmicas de consumo das plataformas digitais, que operam por meio de algoritmos voltados à maximização do engajamento e, consequentemente, do lucro. Nesse ambiente, artistas e produtos culturais são frequentemente moldados para atender às expectativas comerciais, e não para expressar originalidade ou provocar reflexão. A cultura, assim, torna-se funcional ao sistema, oferecendo entretenimento rápido, superficial e palatável, que mascara as contradições sociais.

O indivíduo, por sua vez, assume uma posição cada vez mais passiva nesse processo, sendo guiado por preferências que lhe são impostas sob a aparência de escolha. Como observa Adorno (1954), “a sociedade é sempre vencedora e o indivíduo não passa de um fantoche manipulado pelas normas sociais”. Dessa forma, o consumo do pop, em vez de fortalecer a autonomia cultural, acaba por reforçar a alienação, na medida em que adapta a subjetividade dos consumidores às exigências de um sistema que visa apenas à reprodução de si mesmo.

As manifestações da indústria cultural na música pop revelam-se também por meio da forma como esse gênero é concebido para atender demandas neurológicas e afetivas específicas, explorando os efeitos sensoriais e emocionais da escuta musical. Como produto cultural de massa, o pop é construído com base em composições estruturais, letras acessíveis e forte apelo emocional, precisamente para gerar identificação imediata com o público. Segundo Michael Spitzer, professor da Universidade de Liverpool, a música não é uma experiência puramente passiva, mas um processo ativo de conexão social e emocional: “ouvir música o conecta a uma rede social, porque cada nota musical é social - ela é formada por convenções sociais” (SPITZER, 2022). Essa capacidade de produzir prazer, conforto e identificação é manipulada pela indústria como estratégia de mercado, não apenas para entreter, mas para fidelizar ouvintes e capturar sua atenção por meio de mecanismos cerebrais previsíveis, como a liberação de dopamina, a imitação rítmica pelos neurônios-espelho e os “arrepios” causados por variações súbitas de intensidade.

Derek Thompson reforça que a eficácia dos sucessos pop reside na repetição: músicas mais cativantes equilibram familiaridade e novidade, explorando formas retóricas como a anáfora e a antimetábole (A-B-B-A) para prender a atenção do ouvinte. Isso torna a experiência musical previsível e prazerosa, mas também profundamente moldada por padrões comerciais. Em consequência, a individualidade do ouvinte é deslocada em favor da lógica do mercado, como já advertia Adorno (1941): “em virtude da enorme quantidade de informação disponível, a desproporção entre a força de cada indivíduo e a estrutura social concentrada que pesa sobre ele destrói a sua resistência, e, ao mesmo tempo, provoca uma má-consciência motivada pela sua vontade de resistir”. Assim, a música pop, ao invés de fortalecer a individualidade e consciência, reforça a adesão de padrões hegemônicos previamente definidos, transformando gostos em comportamentos de resposta manipulados e facilmente monetizáveis.

Nesse raciocínio a música pop contemporânea ilustra de forma evidente a padronização imposta pela indústria cultural, especialmente quando se observa a trajetória de artistas cujas carreiras são moldadas por exigências de mercado e não por um desenvolvimento artístico orgânico. Um exemplo emblemático é o da cantora Sabrina Carpenter, cuja reformulação de imagem e estilo musical reflete as dinâmicas de adaptação exigidas para o êxito comercial. Inicialmente reconhecida como uma estrela adolescente da Disney, Carpenter precisou, ao longo dos anos, ajustar sua identidade artística para um modelo mais maduro e sexualizado, a fim de atender às expectativas de consumo e se reposicionar no mercado fonográfico. Tal transformação, longe de ser meramente estética, revela-se como uma estratégia calculada, guiada por tendências e padrões hegemônicos que determinam o que é considerado relevante ou rentável na indústria musical. Esse processo reflete o que Adorno e Horkheimer (1985) descrevem como a mercantilização da cultura: a arte não mais como expressão livre e crítica, mas como produto ajustável à demanda.

A repetição temática e composicional - tanto nas letras quanto nos videoclipes - consolidam esse modelo de produção. Temas como relacionamentos, desejo e glamour, muitas vezes revestidos de sensualidade e empoderamento midiático, são constantemente reciclados, criando uma ilusão de novidade. Tal repetição funciona como uma ferramenta eficaz para gerar familiaridade, engajamento e retorno financeiro, pois o reconhecimento imediato aumenta as chances de viralização e replay em plataformas como TikTok e Spotify. Nesse sentido, a lógica do mercado exige, ainda que indiretamente e de forma velada através da constituição original da música moderna, que os artistas performem identidades esteticamente calculadas, promovendo uma arte que, como no caso de Carpenter, se retorce, se reencontra e, ao fim, se conforma ao molde do produto comercial. Essa transformação planejada, embora muitas vezes aclamada como evolução artística, evidencia a subordinação da criatividade a uma lógica de desempenho capitalista que visa a lucratividade em detrimento da autenticidade.

Também observa-se, atualmente, um ciclo de retroalimentação cultural em que o que é promovido como tendência acaba, inevitavelmente, sendo internalizado como preferência. Esse fenômeno ocorre quando o mercado, ao impulsionar determinados conteúdos - seja por meio de algoritmos, campanhas publicitárias ou ações de influenciadores digitais - naturaliza determinados padrões, tornando-os referência de valor e qualidade. A mídia, ao ecoar esses conteúdos em massa, consolida um imaginário coletivo em que o gosto comum deixa de ser uma expressão espontânea para se tornar o reflexo de interesses de mercado. Lógica intensificada pelas redes sociais, onde a viralização define o que “vale ser ouvido”. Segundo o vídeo “Por que todas as músicas estão iguais?”, a popularidade de certos formatos se deve não apenas à repetição de fórmulas sonoras, mas à sua validação constante por meio de visualizações, curtidas e compartilhamentos - um engajamento que retroalimenta, como o intencionado pela máquina produtiva, a produção de mais do mesmo.

Tendo em vista a matéria do O Globo sobre os artistas mais ouvidos em 2023 demonstra-se a dinâmica ao apontar que os nomes mais populares entre a Geração Z - como Taylor Swift e The Weeknd - são justamente aqueles mais impulsionados por grandes campanhas de marketing e constante presença em plataformas digitais. O sucesso, nesse contexto, não é apenas musical, mas construído socialmente por meio de campanhas de visibilidade que transformam o artista em marca. Complementando o contexto pontuado, o artigo da revista Signos do Consumo evidencia como a apropriação estética - especialmente no campo visual e comportamental - é um dos pilares dessa lógica, pois promove não apenas a difusão de um estilo, mas a legitimação simbólica de quem o consome. O “gosto comum”, assim, deixa de ser uma categoria cultural fluida e passa a funcionar como um instrumento de controle simbólico, reforçando padrões de identificação que, embora aparentem diversidade, respondem a uma racionalidade de mercado altamente previsível.

A padronização extrema da música pop contemporânea não apenas compromete a diversidade estética, mas também reforça um processo contínuo de homogeneização cultural. Estudos como os de James Kolaris, professor da Universidade de Cincinnati, evidenciam que a indústria se apoia em princípios científicos e psicológicos, como o mirror exposure effect, para criar músicas altamente repetitivas, com estruturas simples - predominantemente o uso indiscriminado da nota ré e compasso 4/4 -, vocabulário restrito e sonoridade elevada - tudo metodicamente desenhado para facilitar a memorização inconsciente e gerar uma sensação de familiaridade e prazer. Essa repetição planejada, amplificada pela reprodução em massa nas rádios, plataformas e redes sociais, estabelece um cenário em que a exposição define o sucesso. Músicas tornam-se "populares" não pela qualidade intrínseca, mas porque foram promovidas intensivamente até serem aceitas como tal. Como demonstrado em um experimento da Universidade de Columbia, a percepção de popularidade pode ser fabricada: faixas previamente ignoradas tornam-se favoritas quando ranqueadas artificialmente como “sucesso”. O resultado é a eliminação progressiva de sonoridades alternativas, experimentações harmônicas e expressões culturais periféricas, que não se encaixam nos moldes de lucratividade e manutenção de padrões exigidos pelo mercado.

Além do impacto estético, esse processo gera implicações sociopolíticas profundas. Ao diluir o conteúdo lírico e reduzir a complexidade discursiva, a música pop enfraquece sua potência de engajamento crítico. Temas politicamente sensíveis ou socialmente desafiadores são evitados ou tratados de forma superficial, em favor de composições voltadas ao entretenimento leve e universal. Essa neutralização simbólica colabora para a manutenção do status quo e para o silenciamento de vozes dissidentes. Mesmo quando há uma aparente diversidade de artistas e estilos, o que se observa, na prática, é uma estética de simulacro: uma multiplicidade superficial que esconde uma essência uniforme. A indústria promove narrativas de empoderamento e representatividade, mas dentro de um modelo comercial seguro, que não ameace sua lógica de funcionamento. A aparência hegemônica apaga formas alternativas de produção cultural, principalmente aquelas ligadas a comunidades periféricas ou a movimentos contra-hegemônicos, que não têm o mesmo acesso à visibilidade ou à infraestrutura de produção. Ainda assim, mesmo dentro desse sistema fechado, surgem artistas que tensionam as fronteiras - seja pela retomada de estilos marginais, pelo resgate de línguas e expressões regionais, ou pela denúncia social em suas letras - revelando que, embora rarefeitas, existem brechas para a ruptura. Contudo, essas iniciativas enfrentam o desafio constante de resistir à absorção pelo mercado, que tende a neutralizar qualquer forma de diferença ao transformá-la em produto.

Conclusão

A análise em questão acaba por evidenciar de forma contundente sua inserção na lógica da indústria cultural, conforme diagnosticada por Adorno e Horkheimer. Longe de constituir um campo livre para a expressão artística ou a diversidade cultural, o pop se mostra, em grande parte, como um produto moldado pelas exigências do mercado, guiado pela repetição, padronização estética e previsibilidade sonora. Ao invés de refletir a pluralidade das subjetividades, essa produção em massa tende a homogeneizar gostos, apagar identidades periféricas e converter a cultura em mercadoria, submetida às mesmas regras de eficiência e consumo que regem o capitalismo tardio.

Ao longo do artigo, foram discutidos os mecanismos que sustentam essa lógica - desde a transformação dos artistas em marcas até o uso de estratégias neurológicas e psicológicas para garantir o engajamento automático do público. Também foi explorado como as tendências impostas pelas plataformas, influenciadores e publicidade se retroalimentam, moldando preferências e consolidando uma estética dominante que se apresenta como plural, mas que, na essência, é uniforme e previsível. Além disso, analisou-se o apagamento de discursos políticos e a supressão da complexidade simbólica, substituída por fórmulas comerciais que privilegiam o entretenimento descompromissado.

Entretanto, é importante reconhecer que existem brechas para a resistência dentro desse sistema. O público, quando munido de senso crítico e educação midiática, pode se tornar agente ativo na escolha e valorização de produções independentes, que escapam da lógica do mercado e desafiam as convenções estabelecidas. Iniciativas artísticas que se recusam a seguir padrões homogêneos, que resgatam narrativas marginalizadas ou que propõem novas formas de engajamento social e estético, representam importantes contrapontos à hegemonia cultural. Embora a pressão do mercado se incline em absorver ou neutralizar vozes, seu potencial disruptivo ainda resiste, reafirmando a capacidade da arte de provocar, tensionar e reinventar os sentidos da cultura popular.

Referências

ESCOLA POLITÉCNICA DE SAÚDE JOAQUIM VENÂNCIO – EPSJV/Fiocruz. Indústria Cultural. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2022. Disponível em: https://www.epsjv.fiocruz.br/noticias/dicionario-jornalistico/industria-cultural. Acesso em: 29 abr. 2025.

FFLCH – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Teoria Crítica e Escola de Frankfurt. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2022. Disponível em: https://www.fflch.usp.br/170937. Acesso em: 29 abr. 2025.

GOMES, Tiago Lima. Apropriação estética como estratégia de reconhecimento: visibilidade e consumo na lógica do capital cultural. Revista Signos do Consumo, São Paulo, v. 14, n. 2, p. 59–77, 2022. Disponível em: https://www.revistas.usp.br/signosdoconsumo/article/view/166042/159687. Acesso em: 29 abr. 2025.

HORKHEIMER, Max; ADORNO, Theodor W. Dialética do Esclarecimento. Rio de Janeiro: Zahar, 1985.

KOLARIS, James. How Pop Music Has Become a Science. Apud vídeo: Why Pop Music Sounds the Same. YouTube, 2021. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=gwmijEZ5sbM. Acesso em: 29 abr. 2025.

MEDEIROS, Paula. Retrospectiva 2023: saiba o que a Geração Z mais escutou no Brasil e no mundo. O Globo, 12 dez. 2023. Disponível em: https://oglobo.globo.com/cultura/musica/noticia/2023/12/12/retrospectiva-2023-saiba-o-que-a-geracao-z-mais-escutou-no-brasil-e-no-mundo.ghtml. Acesso em: 29 abr. 2025.

METEORO BRASIL. Por que todas as músicas estão iguais? YouTube, 2021. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=wAafVviGxhk. Acesso em: 29 abr. 2025.

SPITZER, Michael. Music’s Power Over Your Brain, Explained. YouTube, 2022. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=pO1t2fpCRl8. Acesso em: 29 abr. 2025.

THOMPSON, Derek. The Science of Music: Why Your Brain Gets Hooked on Hit Songs. Big Think, 2022. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=HRE624795zU. Acesso em: 29 abr. 2025.

UNIVERSIDADE DE COLUMBIA. MusicLab Experiment – Popularity is not always based on quality. 2006. Apud vídeo: Why Pop Music Sounds the Same. YouTube, 2021. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=gwmijEZ5sbM. Acesso em: 29 abr. 2025.

Comentários